Homenaje a Martín Santos (y a León)

Seremos tristes

Es inútil: nada pueden los torrentes de argumentos que descienden de la lógica para arrastrar los obstáculos, de nada sirve pensar que todo se reduce a cambiar el objetivo por otro que busque y quiera lo que podemos ofrecerle. Todos seríamos más felices si aspirásemos únicamente a lo que podemos lograr, o a lo que racionalmente nos conviene, pero no es posible cambiar lo que queremos sin dejar por el camino jirones de dignidad, y tanto da claudicar por cobardía como por pura inteligencia. Es claudicar y basta.

Es inútil: nada pueden los torrentes de argumentos que descienden de la lógica para arrastrar los obstáculos, de nada sirve pensar que todo se reduce a cambiar el objetivo por otro que busque y quiera lo que podemos ofrecerle. Todos seríamos más felices si aspirásemos únicamente a lo que podemos lograr, o a lo que racionalmente nos conviene, pero no es posible cambiar lo que queremos sin dejar por el camino jirones de dignidad, y tanto da claudicar por cobardía como por pura inteligencia. Es claudicar y basta.Sólo queda, pues, una salida que no implique rendición: seremos necios y porfiados insistiendo en exigir pan a las piedras y dulces trinos al asno. Simularemos sorpresa ante cada impensado desaire, ante cada desdén reflejo, ante cada indeliberado desprecio. Fingiremos interés por asuntos que jamás nos importaron, por los cables y las redes que interconectan vacíos, por los fines que no existen, por los medios que los buscan, por los hombres enganchados, las mujeres conectadas y los coros que les cantan alabanzas multimedia en formato MP3.

Seremos mansos, tranquilos, sonriendo a la ignorancia, acallando el improperio que atrapado a última hora aún rebulle entre los labios. Remedaremos sonrisas donde sonrisas se esperen y al final, tal vez al cabo, ensayaremos verdades entreveradas de bromas.

Seremos tristes de nuevo, imaginando sus labios humedecidos en besos de travieso experimento, imaginando otros brazos alrededor de su cuerpo, otras manos perfilando su cintura, apoyadas en el firme pedestal de sus caderas, imaginando otros ojos reflejados en los suyos, siempre el maldito reflejo.

Seremos tristes de nuevo representando caricias que nunca osamos probar, que ella nunca aceptaría, arriesgaremos ensayos en sus dedos o en su pelo y arriesgaremos con miedo, con temor a ese reproche que alguna vez ya entrevimos.

Seremos tristes porque tristes nos queremos: es el único motivo si es que motivos precisa semejante antología de amatorios desatinos y penas extravagantes. Seremos tristes porque la melancolía es verde musgo del alma y sienta bien a los recintos devastados, a las ruinas de fortalezas perdidas y hasta a los pobres apriscos donde a diario reunimos las cabras de los anhelos, los incontables reba os de este Majadero Concejo de la Mesta que pastorea los celos por veredas cuesta arriba.

Seremos tristes porque sólo tristes dejamos de ser ridículos.

El privilegio de Dulcinea, Javier Pérez, 2001.

Entender

Pero quién si no: nuestro es el exceso y nuestro el artificio, y si hay reo, si es preciso que alguien cargue con esta cruz astillada, con estos grilletes romos, ha de ser el que reviste de consciencia la belleza, el que sabe pero ignora, el que conoce y olvida, el que interroga y disfraza, el que idea la mentira porque entiende la verdad.

Entender es la condena. Entender que la esperanza es un placebo, una píldora de azúcar para un cáncer de vehemencia, un fracaso a plazo fijo que cobra a precio de usura cada día que entretiene su demora. Comprender y al fin callar, ante cada circunstancia adversa, ante cada despedida, ante el mundo y el espejo, sobre todo ante el espejo. Callar como enmudecen los sepulcros, que corrompen lo que dicen que atesoran, callar como las madres callan cuando el hijo las defrauda, callar hasta convertir en misterio lo que sólo es un fracaso del raciocinio, del vanidoso intelecto, que se quiere pionero y va siempre por detrás del sentimiento, justificando sus errores, defendiendo sus caprichos con argumentos capciosos, sepultando sus vergüenzas bajo alfombras de artificio.

El privilegio de Dulcinea, Javier Pérez, 2001.

Respeto a los libros

Cruzar el río

Y sin embargo, nunca fue tan rentable para un político predicar sobre el retablo y alentar a los suyos a creer que la foto del puente es lo mismo que el puente.

Por la foto no cruzaremos el río, pero aplaudimos de igual modo las siglas atribuyéndoles un significado que se ha ido desdibujando hasta el mero residuo estético.

Y ahí es donde de nuevo interviene la foto, esta vez la de una idea en la que un día creímos.

Pero por esa tampoco cruzaremos el río.

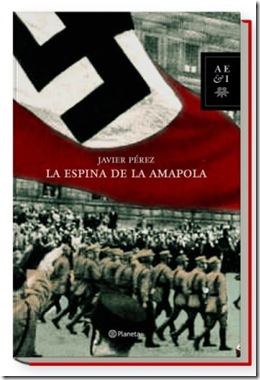

La espina de la amapola

Cuando ves un novela como esta, con una cruz gamada en la portada, lo primero que piensas es que los nazis van a ser los malos y que van a perder al final, de una manera o de otra. Pero aquí no. El autor no sólo explica por qué llegaron al poder sino que a veces tienes la impresión de que lo considera natural. Y aunque al principio choque, es un cosa que se agradece y mucho, porque estaba ya un poco cansada de leer que un país como Alemania se volvió loco de repente y los votó en las elecciones.

En ese sentido La Espina de la Amapola es lo más original que he leído ambientado en la época, por las cuestiones que se atreve a plantear y por la honradez con que lo hace, sin miedo a separarse de lo que se supone que hay que decir.

La tesis parece ser que las naciones no se vuelven locas de repente, y que si un pueblo con la tradición cultural de Alemania votó en las urnas a un individuo como Hitler tuvo que ser por alguna razón muy grave. Y de eso va la cosa. De eso, y de que por primera vez se impone la prohibición sobre el consumo y tráfico de drogas, que hasta ese momento eran libres. Las prohibiciones, como siempre, generan mafias, y ahí es donde se arma el gran lío, porque a mucha gente le parece buena idea aprovechar la cantidad de morfinómanos que dejaron los hospitales de la I Guerra Mundial para enriquecerse vendiéndoles morfina.

La historia en sí es entretenida, a ratos divertida, a ratos tierna y a veces un poco brutal. Hay un poco de todo, desde el excombatiente chiflado que no acabas de saber si es un romántico o un psicópata, a un adivino paralítico y rencoroso, a una chica de alta sociedad, rica pero fea, que se muere de soledad viendo cómo su padre no admite a ninguno de sus pretendientes.

El mejor sin duda es el comisario protagonista, que nunca llegas a saber de qué pie cojea, porque el autor consigue hacer simpáticos a los malos hasta hacerte dudar de qué te gustaría que pasase. Y el final es bestial, uno de esos finales que encajan y que no tienen que traerse por los pelos como aquel de Abre los Ojos, de Amenábar.

Como novela policiaca, muy buena. Como novela histórica sobre el nazismo, de lo mejor que he leído.

A veces es un poco bestia, pero si no lo fuera no sería real.

Julia Manso

El sueño y el olvido

Pero, ¿qué habían hecho sus madres, sus esposas o sus hijos?, ¿cual era su delito? El peor seguramente: la mansedumbre. La tolerancia. Intentar comprender al germen que te mata, negociar con él, acercarse a sus razones. No se puede ser comprensivo con la lepra. No hay ecuanimidad ni compasión con ella que no equivalga al suicidio.

¿Le funcionará?

Después de la muerte de su marido, Magdalena Strahler había adquirido la costumbre de leer todos los días el periódico, aunque no sabía muy bien si para tratar de interesarse por lo lejano u olvidarse de lo más próximo. Antes de casarse, jamás se había preocupado por lo que ocurría a su alrededor y se mantenía intencionadamente al margen de la sordidez que se adueñaba de Alemania; incluso recordaba sentirse un poco molesta cuando alguien se empe aba en entablar una discusión política durante una reunión social. Para ella, en aquellos tiempos, lo más juicioso era negar la realidad hasta el momento en que cambiara por sí sola, de modo que su veneno no llegase a penetrar en la vida de las personas ensuciando de antemano los días futuros. Aunque entonces no tenía palabras para expresarlo, pensaba desde muy joven que los hechos exteriores sólo se convierten en reales una vez que se han asumido y empiezan a cambiar el modo de comportarse con los demás y con uno mismo. Por eso no quería saber nada: para permanecer incólume.

El "paraquéidista"

La aceleración de la historia

Las explicaciones económicas de este fenómeno son tan largas como tediosas, y no ha lugar meterse a ello aquí, pero el hecho es que toda nueva tecnología, sea de información o de producción de churros, tiene un techo, y cuando se alcance el de la comunicación, en la coyuntura económica que vivimos, vaticino que se interpretará como un paso atrás, pues nos hemos acostumbrado a que todo lo que no funciona inmediatamente es porque está averiado.

Así, cuando de nuevo sea necesaria la paciencia para dar el siguiente paso, no sé yo cuantos estarán armados de ella y qué consecuencias pueden derivarse de ese asunto.

La teoría del muro